3. 煙道付炉穴の燃焼実験

煙道付炉穴を作った

2013年12月、発掘調査のかたわらで、煙道付炉穴(えんどうつきろあな)を実際に作って燃焼実験をしてみた(註1)。

実験炉は、それまでの発掘調査から推定される大きさや深さ・形にした。場所は、実際の遺構の近くの、同じように平らなところにした。

掘削作業は、草木の根や石の無い場所で、手慣れた作業員さんが現代の道具を使ってのことだが、1人で1時間程という意外に短時間で完成した。

1・2号炉まで作ったが、さらに実際に作ってくれた作業員さんが自主的にもう1基(3号炉)作った。

1号炉では、風向きとの関係の観察やドングリの乾燥・燻製実験をした。また、2号炉では、壁の焼け具合を観察した。3号炉では、煮たり焼いたりして食べてみた。

焚き場所と火勢

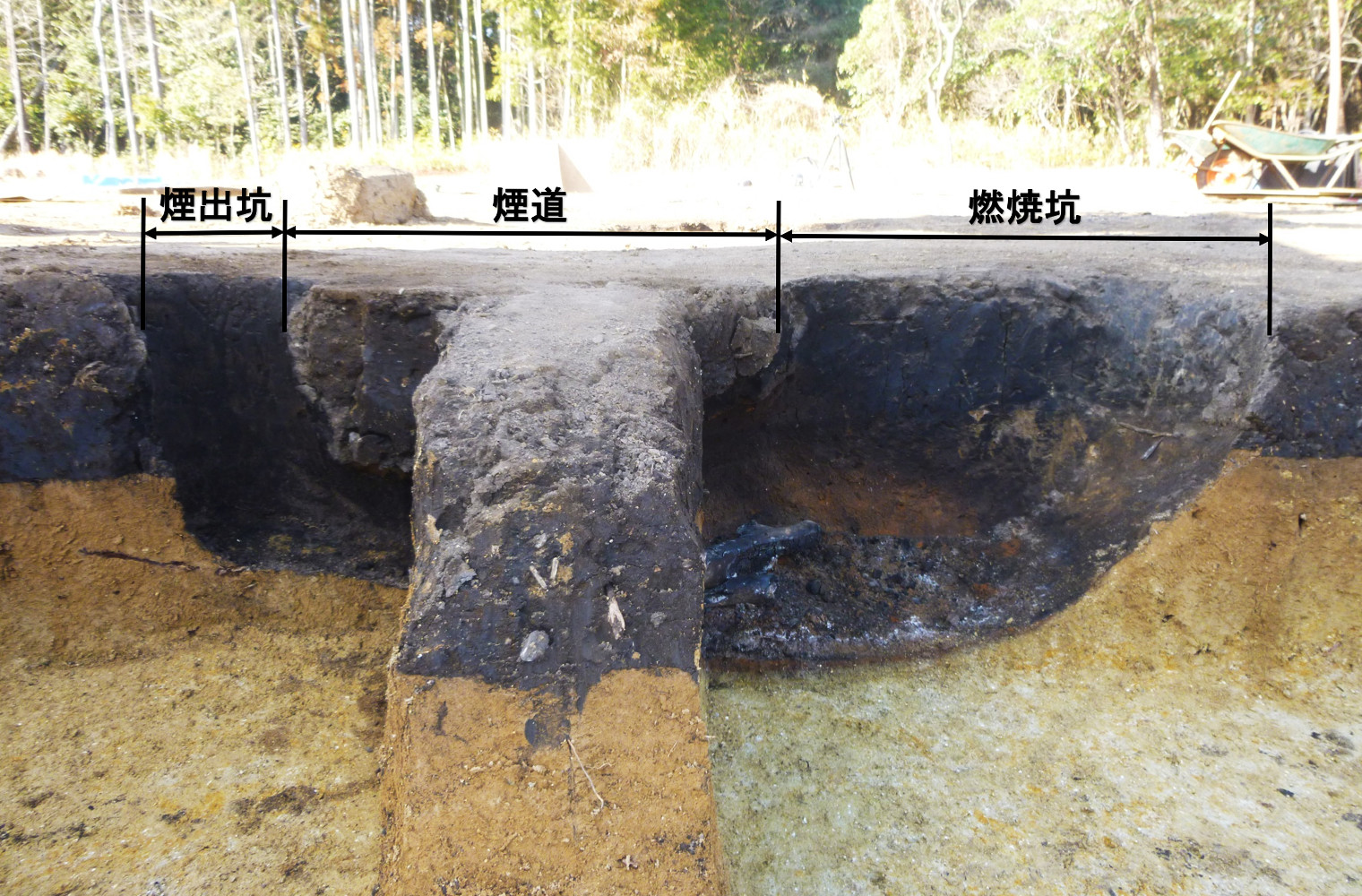

実際の遺構では、煙道の入り口から燃焼坑の前半部分が一番良く赤くなって焼土化しているので、実験でもこの付近で燃やした。なお、本物の良く残っていた煙出坑はあまり焼けていない。

2号実験炉の縦断(両端は焼土化していない)

このほかに、掘り込んだ炉の底に腐葉土が少し溜まった状態での焼成実験もした。

この実験は、煙道付炉穴が1年間放置されて再利用された場合を想定し、土が少し底に流れ込んだままで焚いた場合、新しい焼土の層ができるかを検証するためのものだった。

ところが、十分に土壌化していない腐葉土だったためか、焼土化は確認できなかった。このため、ある程度の期間をおいた再利用については、肯定も否定もできなかった。

焼土化の範囲や程度

本物の良く残っていた煙道付炉穴の焼土化は煙道の入口近くが一番強い。燃焼坑や煙出坑も、ここに近いほど強く焼けていて、炉の両端付近は焼けていない。

このように、実際は煙道の入口近くで焚いたことが知れた。

そこで、実験ではこうした点を考慮して、煙道の奥で焚いたり強火にし過ぎないように注意した。

なお、煙道は底や壁から天井まで焼けているが、天井の上の地面までは焼けていない。

焼土化は一定以上進まなかった

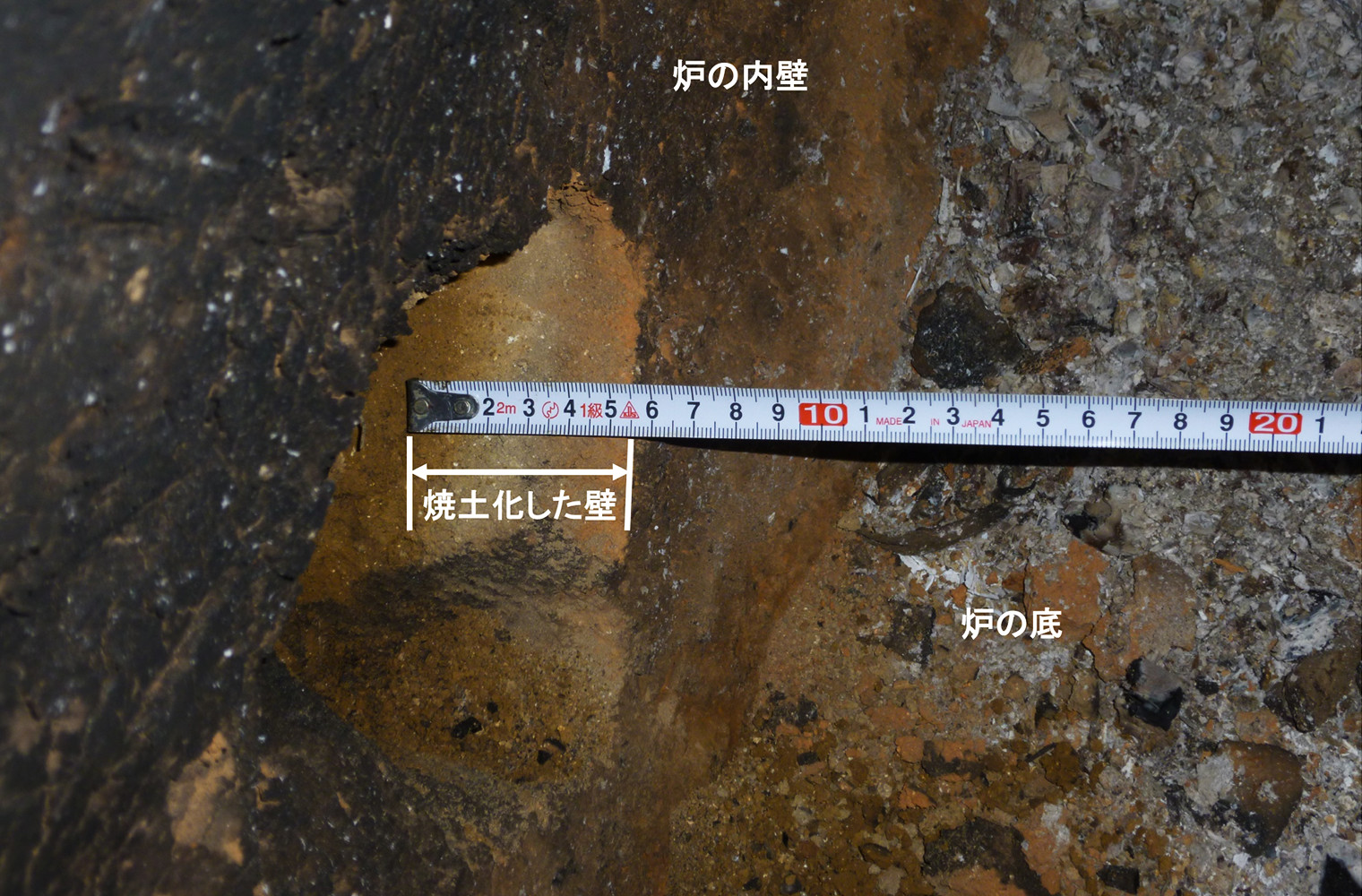

2号炉では、1日に7時間ほど燃やして、煙道前半部の内壁の違う部分で焼け具合を毎日観察した。

その結果、3日で5〜6㎝ほどの深さまでが褐色に焼け、4日で赤褐色になり、以後はあまり変化しなかった。これは実際の遺構の焼け具合と変わらない。

このことから、実際の煙道付炉穴は4日以上使われたと考えられる(註2)。

一方、土質によって程度が違うのかも知れないけれども、焚く日数を重ねるにしたがって内壁が焼け、次にはひび割れしだし、ついには割れ落ちてしまう部分もでだした。

このように操業期間が長くなるにしたがって炉の劣化が進むなら、あまり長期の操業は無理だったのかもしれない、という印象を受けた。

もし長期の操業が不向きなら、補修や再利用が確認できなかったことと符合する。すると、多シーズンではなくて1シーズンだけの操業だった可能性が高いことになる。しかし、そう言い切るだけの根拠は得られなかった。

結局、煙道付炉穴の操業は、1シーズンだけか多シーズンにわたるか、不明のまま残った。

4日で5〜6㎝の厚さで赤く焼土化し、以後は変わらなかった

なお、遺跡・遺構による焼土化の厚さの違いは、土の粒子の粗さが熱伝導率の違いとなった結果ではないか、と思われた。

風向きとは無関係

1号炉も、ほぼ南を向いて焚く方向に作った。そしてその頃には、すでに冬の季節風が吹き始めていたが、実際の風は刻々と向きを変えて一定しないことに改めて気づいた。

また、炉の壁は急傾斜なうえに数十㎝と深いため、風は中にまではあまり吹き込まなかった。

そして、逆風でも関係なく煙出坑から煙が出た。

結局、風向きは関係ない、と実感した。本当に風が必要なら、平らな所ではなくて風がよく当たる斜面に作り、壁の傾斜や深さも風が入りやすいようにしただろう。

また、仮に風で火勢を強くしていたら、登り窯のように内壁がもっと強く焼土化したはずだ。ところが実際はそうでもなく、集石炉や土坑炉などと同程度の焼け具合だ。

煙道付炉穴の燃焼実験(逆風でも煙出坑から煙が出た、風向きは関係ない!)

なお、発掘調査時には、各部分の底の深さや天井の高さを気にしていた。ところが、実験で実際に焚き始めると、そんなこととは無関係に火が立った。

おそらく、上昇気流が生じるのだろう。したがって、実際の各部分の底の深さや天井の高さはあまり重要ではない、と考えを改めた。

イモ煮も焼肉もできたけど...?

3号炉では、実際に炉を作った作業員さんがイモ煮や焼き肉をしてくれ、おいしくご馳走になった。

煙出坑にナベを据えて勢い良く焚くと、中の水が80度代にまであがり、サツマイモやジャガイモは十分に煮えた。

また燃焼坑では、オニグルミは焼け焦がしたが、手羽先やサツマイモ・ジャガイモはおいしく焼けた。

こうして、煮ることも焼くことも、当然のことだが実験考古学的には可能と確認できた。

けれども、ただ煮たり焼いたりするのなら、別に煙道付炉穴でなくても良さそうなものだ。これでは、「二つの縦穴とこれをつないだトンネルという面倒なものを、普通の炉とは別にわざわざ作ったことの説明にならない」という疑問が強まった。

むしろ逆に、煙道のある炉穴には煮る・焼くとは違う本来の機能が別にあったのではないか」、との思いを強めさせてくれた。

燻製と乾燥

煙出坑で鶏を燻製した有名な実験がある(註3)。こうした利用もあり得たと思う。煙道のある炉を燻製用と考えた点は大切だとも思う。

ただ、実験でできたから煙道付炉穴は肉の燻製施設だ、とだけ考えるとしたら論理の飛躍になってしまいかねない。実験考古学はその可能性を示しはするが、他の可能性を否定するものではないからだ。

まず、「燻製」と「乾燥」の関係について整理しておこう。より本質的な目的は、燻味をつけるためか、乾燥させるためか、だ。

やはり、単なる風味付けではなく、保存食料を作ることが一番の目的だったのではなかろうか。燻味を付けるよりも、乾燥させて保存食料を作る方が重要だったはずだ。

ところが、縄文時代には熱風と煙が分離されていなかったために、熱風で乾燥させると燻した状態にもなる。そこで、これを永年食べていると自然に燻した味に親しむことになる。そうした中で、燻製という嗜好が歴史的に醸成されたのではなかろうか。

燻製用とは後世からならではの見方で、どちらかというと燻製は結果的に得られた副次的な効果に過ぎず、煙道付炉穴の本来の主な機能は保存のための乾燥だったのではなかろうか。

また、その対象物を肉に限定する根拠は、実験でできたという以外に特にないように思われる。

乾燥用なら、植物質も十分にあり得たのではなかろうか。

乾燥実験

上記のように考えて、1号炉でイチイガシやマテバシイの乾燥を試みた。

なお、大量のドングリの乾燥貯蔵には日光では間に合わず、火熱の利用が合理的だ。

※ドングリ類の乾燥については、第4章や第8章でも触れる。

最初は人情として思わず煙道の奥で強く焚いてしまい、煙出坑のドングリをカゴごと燃やしてしまった。しかし、乾燥には煙道の口近くで焚く燠(おき)くらいの弱火がちょうど良いことが次第に分かった。

この煙道の口近くで弱火という点は、実際の炉の一番良く焼けている場所や、煙出坑は焼けていないこととも良く一致する。

また、弱火でも本物と同じように内壁は良く焼土化した。

なお、弱火での乾燥実験で殺虫も同時にできた。

煙道が短くなった理由

煙道付炉穴の古いものは、全長3mほどと大きい。煙道は数十㎝以上と長く、燃焼坑も大きい。

しかし、次第に全長2mほどと小さくなった。その煙道は数十㎝以下と短く、燃焼坑も小さい。

なお、今回の実験炉は3基とも小さい例に合わせて作った。

ドングリの乾燥実験をした時に、ドングリを入れたカゴを煙出坑に据えたわけだが、木や石では安定させにくいうえ、隙間から熱風が逃げてしまった。

そこで、炉を掘った時に出た排土が周りに残っていたので、これでドーナツ状の土手を作って据えたら、熱風も逃げずにカゴも安定した。

それだけではなく、この土手は煙道の一部となって煙道の短さを補っていた。そのうえ直立しているために、ますます火立ちを良くしていた。これで長い煙道を作る必要が無くなったのではないか、これが煙道の短くなった理由なのか、と考えた。

一方、焦がさないように直火を避けたい乾燥には、一定の長さの煙道があった方が良い、と再認識した。逆に言うと、煙道のある炉は乾燥用、と考えると辻つまが合う。

煙出坑に排土でカゴを据えて乾燥実験をしてみた

燃焼坑が小さくなった理由

煙道付炉穴が小さくなったもう一つの原因は、燃焼坑が小さくなったからだと知られている。

この小さい燃焼坑の中で焚いてみると、熱くて煙くて入って居られなかった。しかし、時々入って火力調整するには問題はなかった。

そこで、古くは入ったままで作業するのに必要な大きさだったが、次第に必要な時だけ入るようになって小型化したのではないか、と思われた。

煙道が短くなったのにも、燃焼坑が小さくなったのにも、このように合理的な理由があったのではなかろうか。

第4章では、縄文時代の炉について分類し、それぞれの機能を考える。

- 註 -

- 註1:

-

燃焼実験の結果も含めて、この「ドングリ考古学」は下記の文献をベースにしている。

2014年、山田猛「煙道付炉穴について」『東海地方における縄文時代早期前葉の諸問題』東海縄文研究会

- 註2:

- 煙道付炉穴はドングリなどの乾燥用と考えているが、ドングリなどの収穫期間は一般に4日以上だ。それがドングリ林全体ではもっと長かっただろう。

- 註3:

- 1997年、新東晃一「縄文時代早期の炉穴の復元」『縄文通信』№11

-補注-

下記の文献において、次のような指摘がすでにされていたことを遅まきながら知った。引用しなかった非礼をご容赦願いたい(2017.12.2)。

煙道付炉穴の選地と作り方については「省力化の志向」を推定し、その機能は「燻製施設」としながらも「保存性という観点」を重視し、「燻製される食材」に「ドングリなどの堅果類」を加え、その「急速に姿を消す」理由を屋内炉との関係で考察されている。

武田寛生ほか『仲道遺跡・寺海遺跡 第二東名№130地点』(浜松市教育委員会、2012年)p432~438

前のページへ(2. 煙道付炉穴の発掘)

前のページへ(2. 煙道付炉穴の発掘)